任伯年黄宾虹巨制罕见亮相,上海文联亮出收藏家底

- 我爱学习

- 2025-11-27 08:02:02

- 1

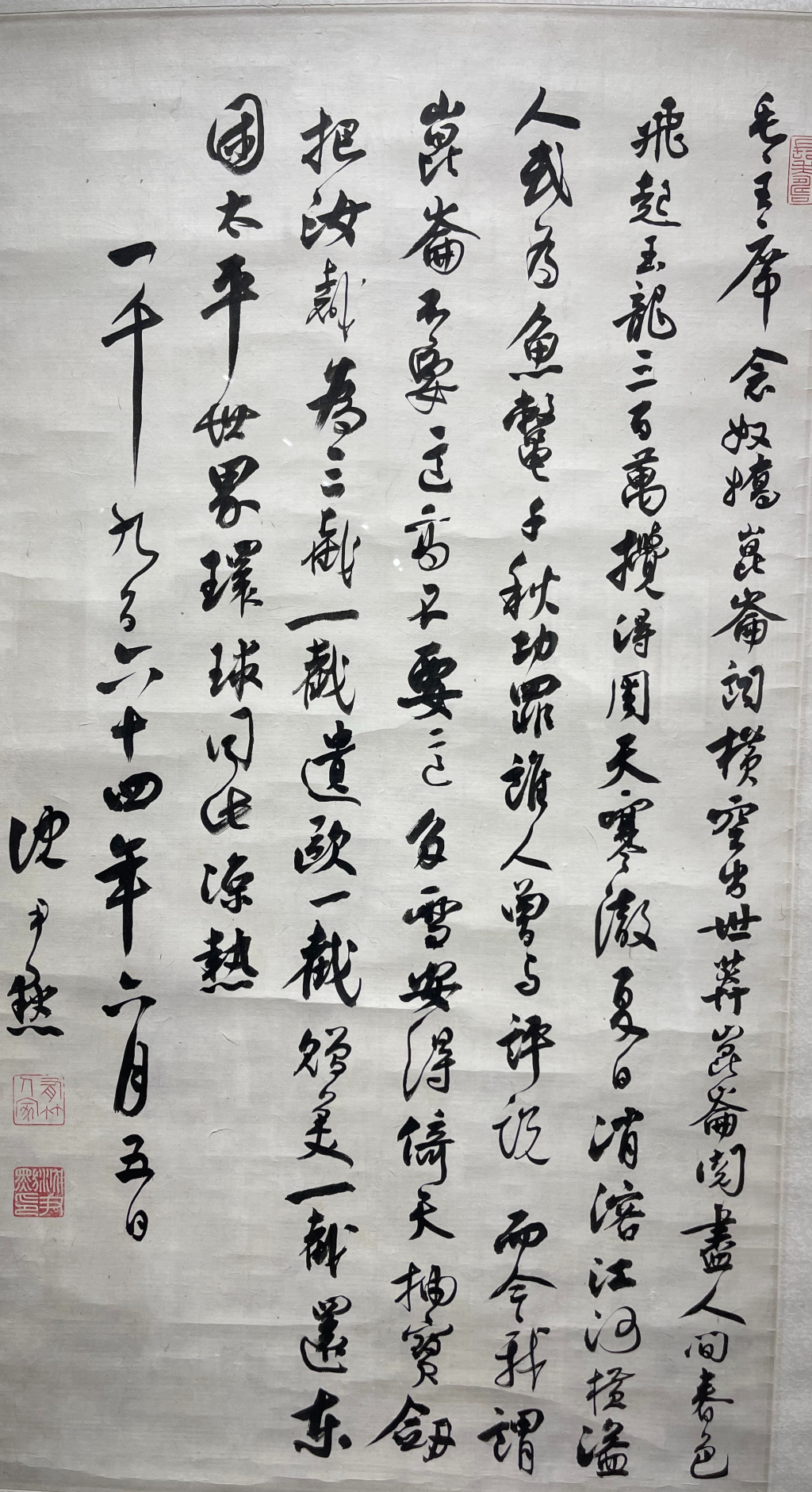

1840-1949年,约有1500多位在上海进行创作的书画家构建了“海派”群像,一个个闪亮的名字,也开启了中国美术现代化的进程。正在举办的上海文联成立七十五周年美术书法藏品展回顾了上海百年书画的演进与文艺上西风东渐、中西融合的发展历程。

清雅高逸的八大山人《设色山水屏条》、苍莽浑厚的黄宾虹巨幅《万壑松风图》、金碧辉煌的任伯年《群仙祝寿图(12条屏)》、气势磅礴的康有为书法……这些都是“海上华章——展览中的精品,不少是首次展出。

八大山人与石涛山水同时展出

此次“海上华章”展出的70多件(组)书画珍品,几乎件件都有着深厚的文化底蕴和艺术价值,展现了从清代艺术大师到海派大家们风格各异的创作风貌。

八大山人《设色山水屏条》展出现场。澎湃新闻 图

步入一楼展厅中,最引人注目的无疑是“清初四僧”中八大山人与石涛的作品,八大山人七十岁后的山水画受董其昌和倪瓒影响,趋向简远空明,以简笔山水自成一家,此次展出的八大山人《设色山水屏条》,以坡石山峦叠嶂取势,峰转岭回,形成有节奏韵律变化的“S”形构图,用笔精简,中锋篆笔写山石外廓,笔法遒劲,皴笔寥寥,笔墨间透露出强烈的个人情感与超凡的意境,有着苍茫圆劲、静穆疏旷的独特风格。

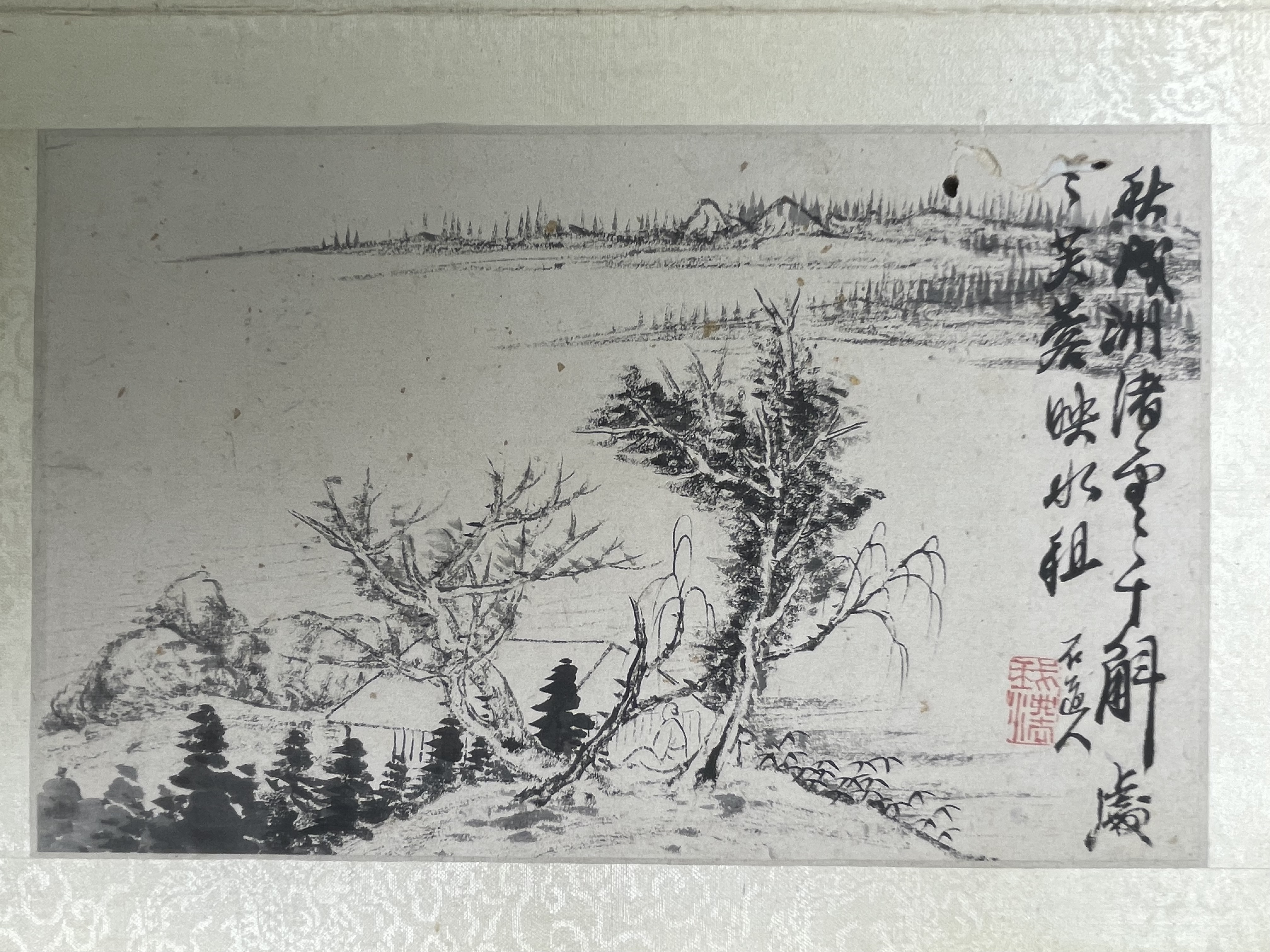

展出的山水册页其一

展出的石涛的《山水册页(12页)》陈列于展厅中间的展柜里,笔墨简远,多采用“截取法”构图,通过特写视角突出山水局部,打破传统全景式布局的程式化表达。

罕见展出的任伯年与黄宾虹巨制

整个展览中,不容错过的巨制莫过于晚清艺术大家任伯年的金笺工笔重彩《群仙祝寿图》十二条屏,也是上海市美术家协会的镇库之宝,高206.8厘米,总宽714厘米。

这一画作融合了明清文人画与西方绘画元素,展现出海派艺术的兼收并蓄,画中出现了西王母、宫女、群仙共46个不同人物。这些人物形象严谨准确,线条流畅、洗练,充分体现了任伯年早期“钉头描”的技法特点,笔法纵肆、劲真。画作上除了众多人物形象外,画家还巧妙地运用山石、奇树、楼阁以及大量的海水和云气实现了空间的转换和透视的丰富。

任伯年金笺工笔重彩《群仙祝寿图》十二条屏局部。澎湃新闻 图

“任伯年作为海派重要代表画家,在山水、花鸟和人物画上都有很高的艺术造诣,其中人物画更为突出。而用工笔技法绘制如此大的金笺作品,表现了任伯年深厚的笔墨功力和技巧。”西泠印社副社长童衍方在现场介绍说,除了其本身的艺术价值,《群仙祝寿图》十二条屏的来历也颇具传奇色彩。

任伯年金笺工笔重彩《群仙祝寿图》十二条屏展出现场

据介绍,上世纪50年代初,著名书画鉴定家、收藏家钱镜塘外出吃早餐,路过一家古玩字画店时,看见店内有人正在一幅金笺画上刮着金粉,画上虽落着“唐寅”的假款,但仔细一看,他认出那是任伯年的作品。店老板解释,因市场不景气,字画卖不掉,正打算刮下金粉,熔金卖钱。只差一步,这组绝世瑰宝就要灰飞烟灭!钱镜塘当即出价400元,买下了全部12幅条屏。时任上海市美术家协会展览部主任的唐云得知后,火速前往察看,确认此作确系任伯年代表作。最终,钱镜塘以友情价将《群仙祝寿图》出让给上海市美术家协会,使这件绝世瑰宝得以保全。

黄宾虹《万壑松风图》局部

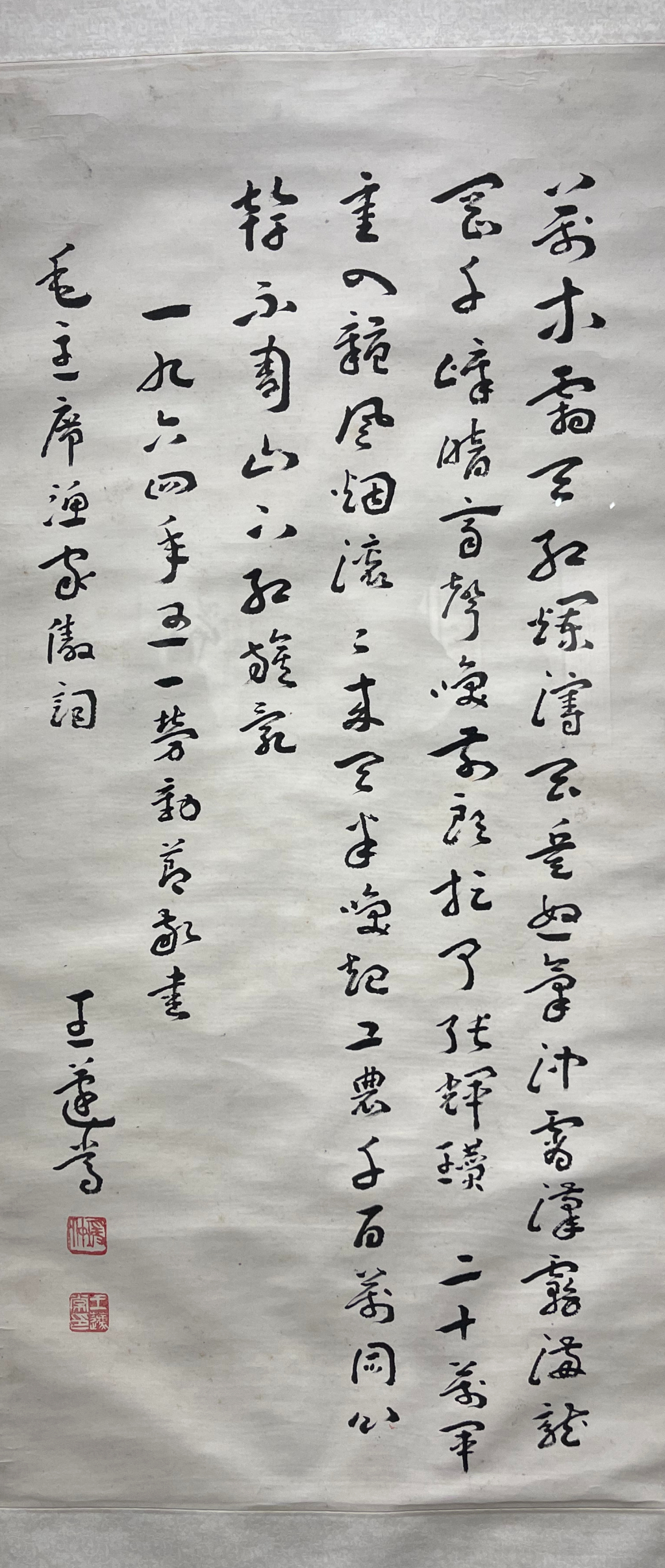

展出的另一巨制则是黄宾虹的《万壑松风图》,创作于1954年,是这位艺术大师晚年力作。画作描绘从陶渊明故里浔阳柴桑到黄山汤口的万壑松风,气象万千。作品结构层次复杂,不是简单的黄山汤口一瞥,而是跨越300公里的山水精华浓缩。黄宾虹一生九上黄山,对黄山景色有着深入骨髓的理解。九十二岁高龄时,他虽患严重眼疾,仍凭着记忆勾勒出了《黄山汤口》(2017年在中国嘉德拍出3.45亿元),而《万壑松风图》更是他晚年艺术造诣的集中体现。

从虚谷到刘海粟林风眠王蘧常

澎湃艺术在展览现场看到,除巨制外,展厅中更多的是一百多年来海派艺术及受海派影响的名家精品代表作,从吴昌硕、齐白石、贺天健、朱屺瞻、吴湖帆、徐悲鸿、刘海粟、王个簃、钱瘦铁、丰子恺、张大千、关良、林风眠、张大壮、傅抱石、陆俨少、唐云、赖少其、程十发、陈佩秋、康有为、沈尹默、王蘧常等近60位艺术大家名家的代表性作品,系统回顾了上海百年书画的演进与文艺上西风东渐、中西通融的发展历程。

晚清海上艺术大家虚谷留存下来的作品并不多,此次展出的虚谷《六合同春图》充分体现了海派美术的重要特点之一,即善于将民间艺术手法和题材与传统文人士大夫绘画相结合。

虚谷《六合同春图》局部

齐白石《红牵牛》《荷花》展出现场

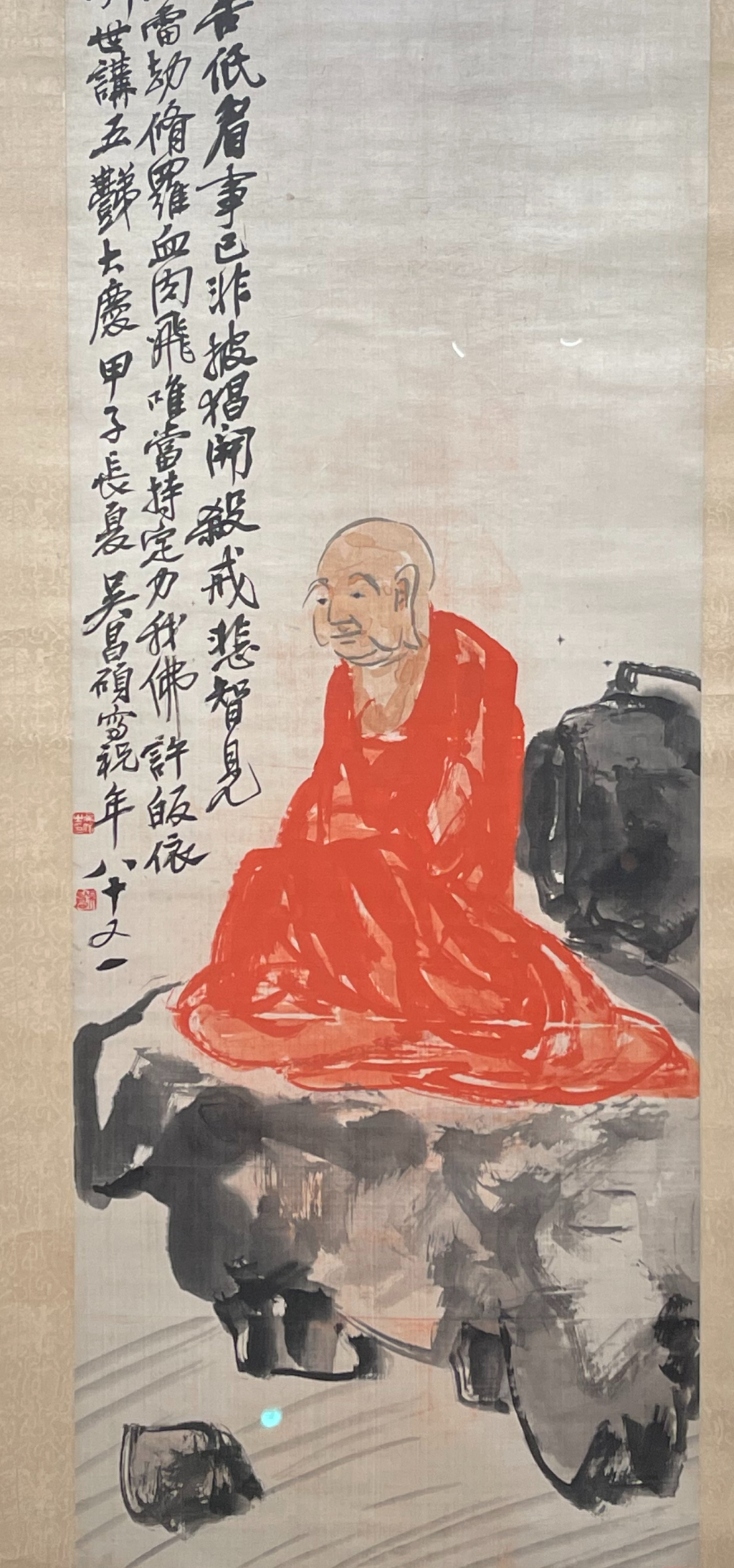

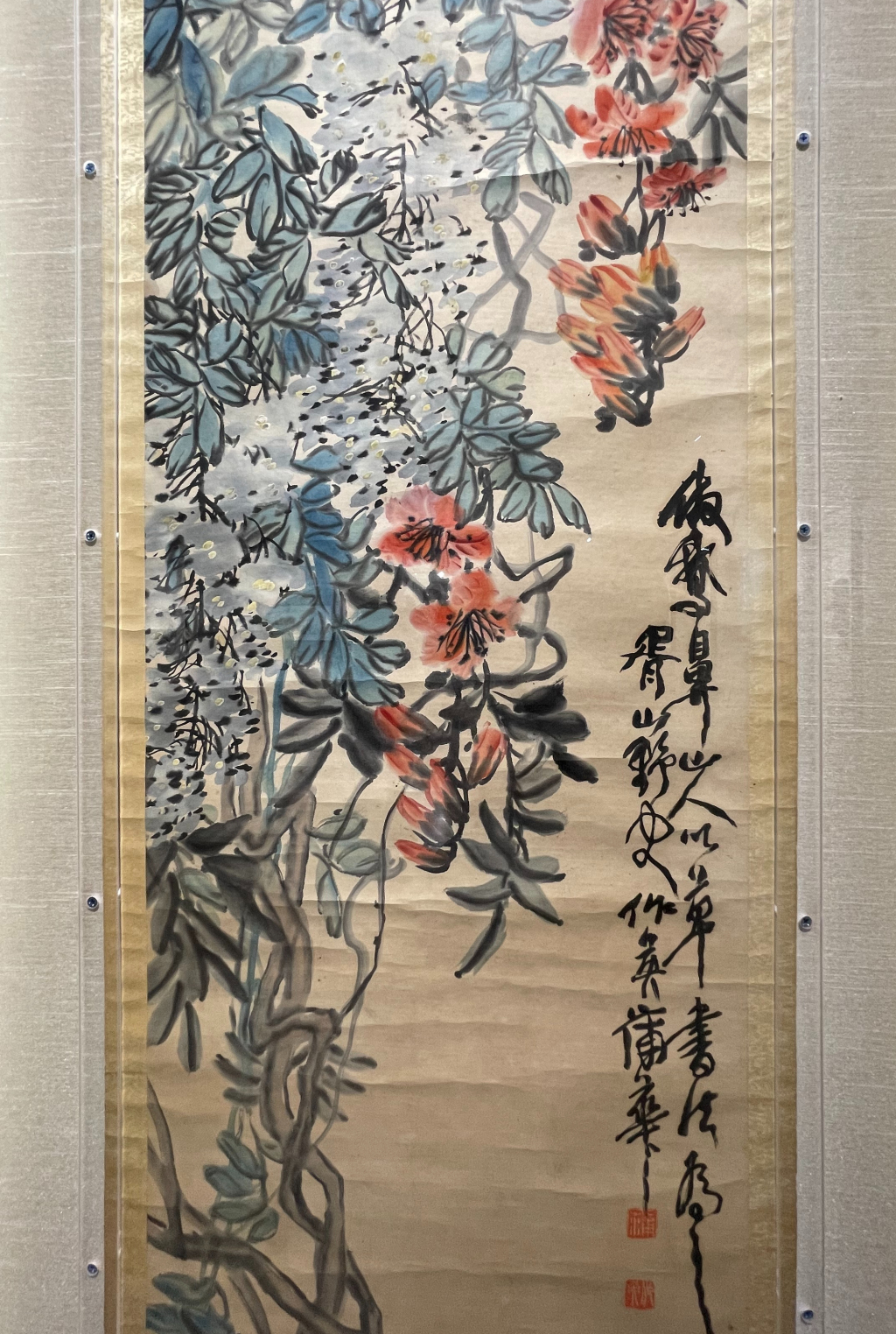

蒲华的《花卉》用笔大胆泼辣,设色妩媚,题有“仿鹅鼻山人以草书法为之”,吴昌硕的金石气息弥盛的《青佛图》,以及齐白石的《红牵牛》《荷花》,都为海派书画家群体提供了创作启迪与变法自洽的范本。

吴昌硕《青佛图》局部

蒲华《花卉》局部

刘海粟、吴湖帆、林风眠等近现代艺术史上代表大家的作品,则展现了海派艺术“无问西东”的胸怀。其中,林风眠作为中西合璧的代表人物,将西方现代主义的观念引入中国传统绘画,开创出全新的视觉表达方式,此次展出的作品包括《少女》等。

林风眠《少女》

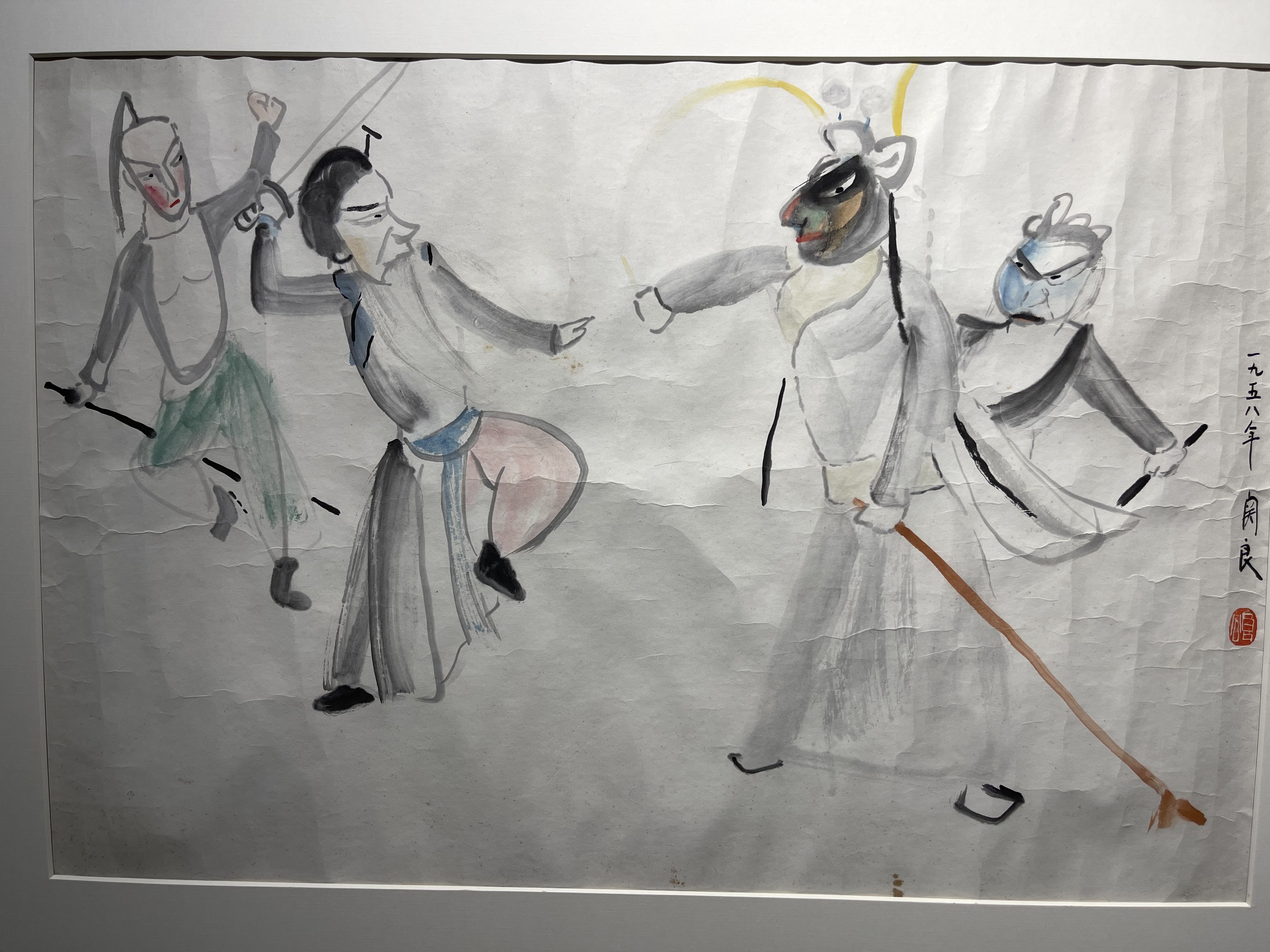

展出的关良戏曲人物画笔墨古拙,民间意味浓郁,与上海朱屺瞻艺术馆正在展出“候场——中国戏曲主题艺术展”中的关良作品对比看,很有意趣。

关良戏曲人物画

吴湖帆画作局部

陆俨少画作

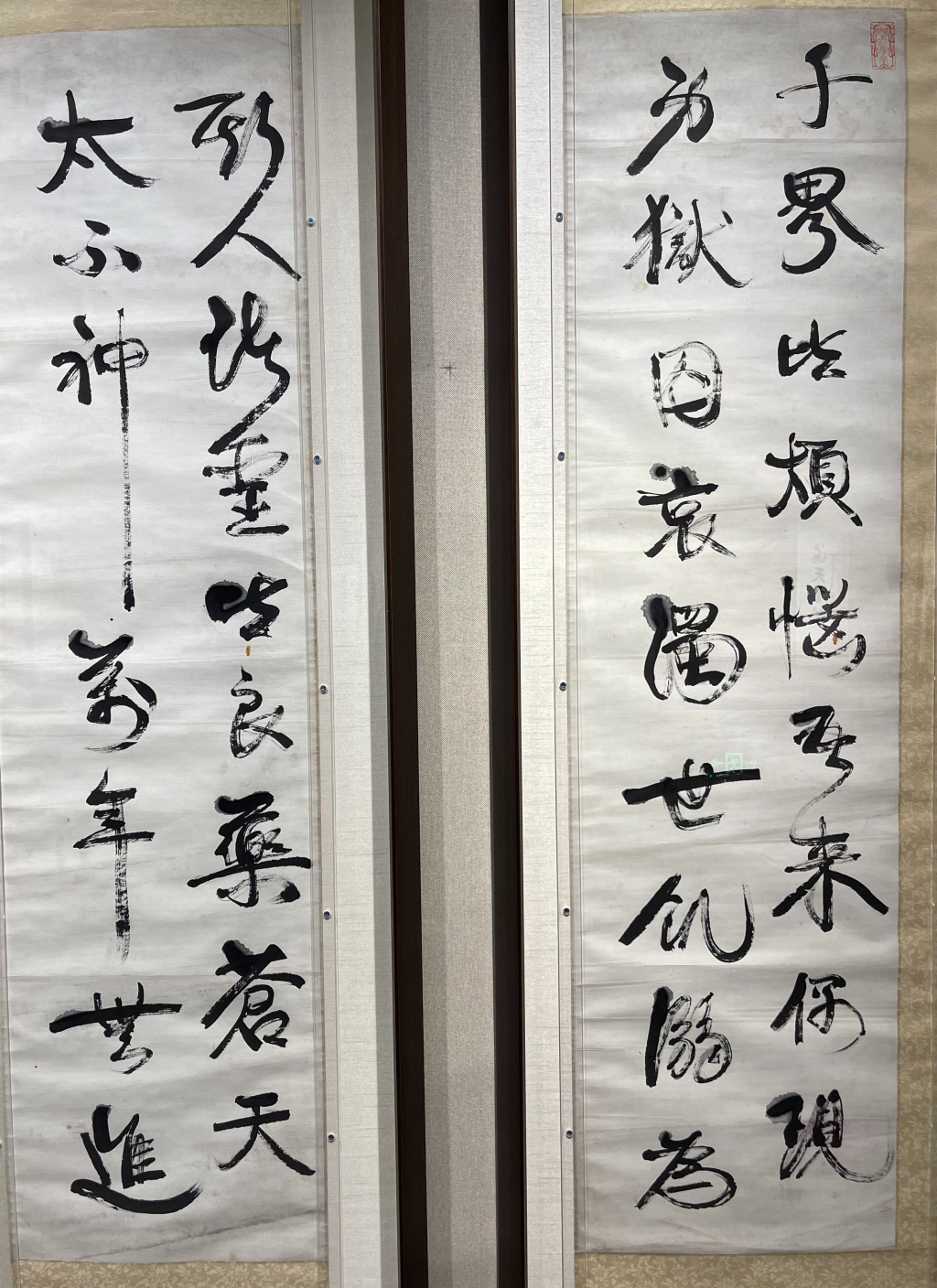

展出的书法作品中,包括康有为、沈尹默、王蘧常、谢稚柳、程十发等的精品,大多是上海市书法家协会收藏,上海市书协的前身是1961年4月成立的上海中国书法篆刻研究会,这是新中国第一个书法组织。书协首任主席沈尹默与上海博物馆有着深厚渊源。他曾任职于上海市文物管理委员会,对上海博物馆收藏历代书画家墨宝作出了贡献。上海市书法家协会熔铸了近现代书史上碑帖两大流派,尤其在推动帖学的复兴上居功至伟。

康有为书法局部

王蘧常书法

沈尹默

展出篆刻

1840-1949年,约有1500多位在上海进行创作的书画家构建了“海派”群像,一个个闪亮的名字,也开启了中国美术现代化的进程。此次展览通过整理上海市文联的艺术收藏,兼具历史梳理和学术深度,系统回顾了上海百年书画的演进与文艺上西风东渐、中西融合的发展历程。

“如果在一个历史的长河中看,看这些艺术前辈的种种探索,可以感受到是多么的不容易,海派绘画的形成和崛起与上海这座城市的形成和崛起息息相关,上海这座城市的崛起又与中国的现代化进程息息相关。”上海市美协副主席陈翔说。

此次展览展览由上海市文联主办,上海市美术家协会、上海市书法家协会承办,将延续至11月29日,观展需要提前在上海美协、书协官方公众号扫码预约观展。